中小企業が陥るホームページ制作の落とし穴!あなたは大丈夫?

目次

はじめに

ホームページ制作にひそむ“落とし穴”

「ホームページを作れば、お客様が自然と集まってくる」。そんな期待を持って制作に踏み切る中小企業は少なくありません。しかし現実には、「期待ほど問い合わせが来ない」「作ったはいいけど、誰も更新できない」「効果が見えないまま数年が過ぎてしまった」といった悩みを抱えるケースが後を絶ちません。

なぜこのような事態に陥ってしまうのでしょうか?その理由の多くは、制作段階での見落としや準備不足、情報設計の誤りにあります。本稿では、中小企業が特に陥りやすいホームページ制作の“落とし穴”を解説しながら、失敗を防ぐための考え方や準備について詳しくお伝えしていきます。

目的が曖昧なまま始めてしまう

最も多い落とし穴のひとつが、ホームページ制作の目的が曖昧なまま進めてしまうケースです。たとえば、「会社の名刺代わりになればいい」「とりあえず情報を載せればいい」といった発想で着手すると、結果的に、何を伝えたいのかがわからない散漫なサイトが出来上がってしまいます。

本来であれば、たとえば「新規のお客様からの問い合わせを増やしたい」「採用応募を増やしたい」「商品やサービスの魅力をしっかりと伝えたい」といったように、具体的な成果を想定した目的設定が必要です。この目的によって、ページの構成やコンテンツの内容、デザインのトーンなどすべてが変わってきます。明確なゴールがなければ、訪問者にもメッセージが伝わらず、機会損失につながりかねません。

制作会社への“丸投げ”は危険信号

「ホームページ制作なんて専門的なことはわからないし、全部制作会社にお任せすればいい」と考える経営者の方も多いですが、この姿勢は危険です。制作会社は確かに技術と知識を持ったプロフェッショナルですが、その会社のビジネス内容や顧客層、強みまでを深く理解しているわけではありません。

たとえば「何を伝えたいのか」「どんなお客様に響かせたいのか」「会社の強みは何か」などは、企業側がしっかり整理して伝えない限り、正しくホームページに反映されません。「うちのことは全部見て判断してほしい」という受け身のスタンスでは、成果の出るホームページにはならないのです。

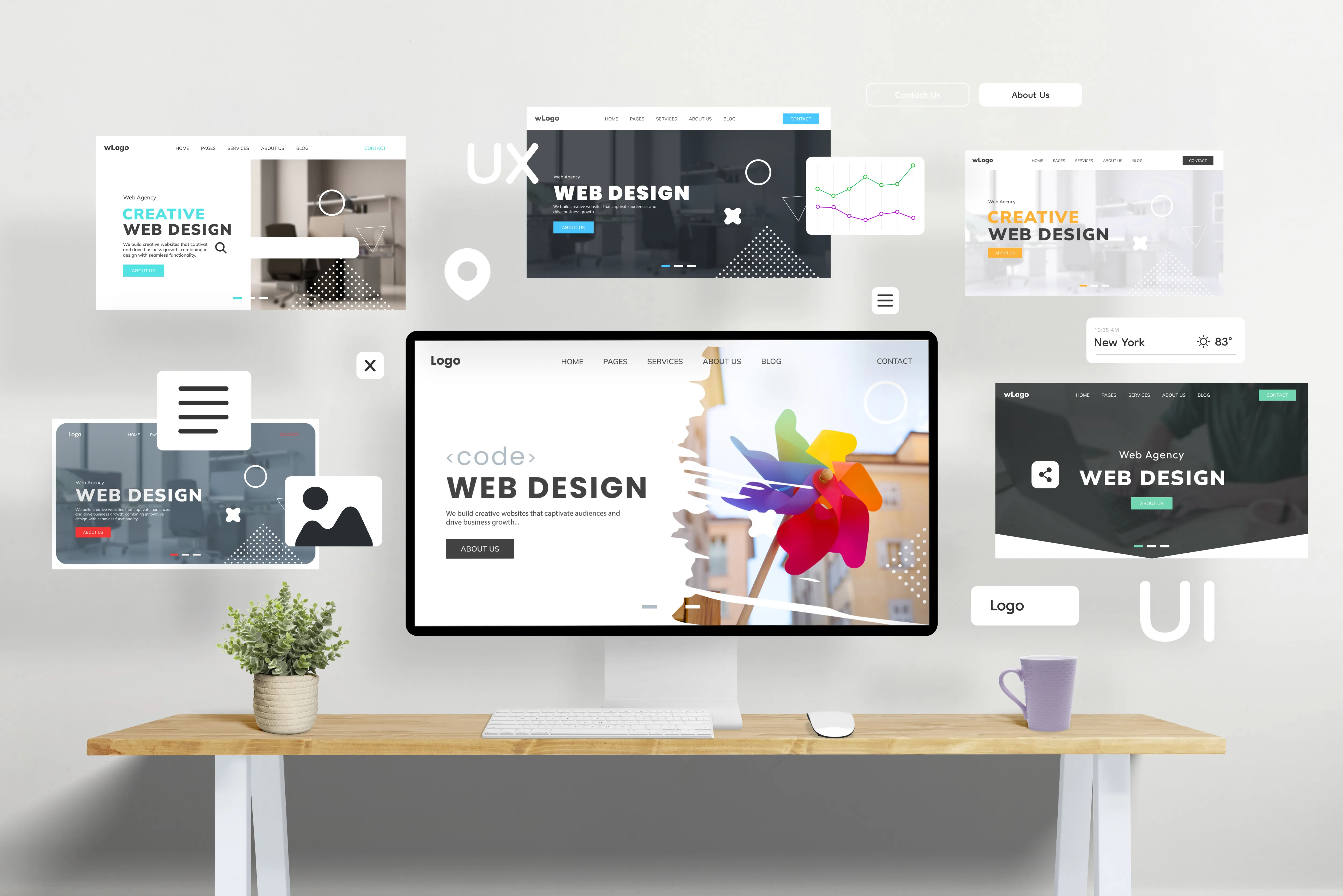

デザインに偏りすぎて“中身”が置き去りに

近年はテンプレートやノーコードツールが充実しているため、見た目の美しいホームページを手軽に作ることができるようになりました。しかし、見た目の良さにばかり目が向き、中身が伴っていないホームページも数多く存在します。

ビジュアルはもちろん大切ですが、訪問者が本当に知りたいのは情報です。サービスの内容、料金、導入事例、営業時間、対応エリアなど、検討材料となる情報が適切に掲載されていないと、見た目は良くても“選ばれる理由”が伝わりません。写真が多く配置されていても、肝心の説明文が不足していれば、かえって不信感を与えることにもなりかねません。

スマホ対応の甘さがユーザーを遠ざける

スマートフォンがインターネットの主流となった今、モバイル端末に最適化されていないホームページは、それだけで大きな機会損失を生みます。しかし実際には、「スマホで見ると文字が小さくて読めない」「ボタンが押しにくい」「画像がうまく表示されない」といった状態のサイトが多く存在しています。

ユーザーの大半がスマホからアクセスしている以上、パソコン画面の見た目だけにこだわっていては、結果として多くの訪問者を逃すことになります。ホームページは常に“ユーザーの手元のデバイス”を意識して設計すべきであり、スマホでの表示や操作性に対しても十分に配慮しなければなりません。

SEO対策を軽視してしまう

「とにかく見た目重視で」制作を進めた結果、検索エンジンにまったく評価されないホームページになってしまうという失敗もよくあります。検索で見つけてもらえなければ、そもそもユーザーがサイトにたどり着くことができません。

特に中小企業では、「地名+業種」などの地域密着型キーワードでの検索流入が成果を生む鍵になります。そのためには、ページのタイトルや見出しのつけ方、テキストの構成、画像の代替テキスト、サイトの読み込み速度、内部リンクの設計など、多角的なSEO対策が不可欠です。

SEOは決して魔法のような技術ではなく、ユーザーにとって役立つ情報を、検索エンジンにもわかりやすい形で伝える努力の積み重ねです。制作段階からSEOを意識した設計にすることが、長期的な成果につながります。

更新できないサイトは“放置”されてしまう

ホームページは公開した瞬間がゴールではなく、むしろスタートです。しかし「制作会社に頼まないと何も更新できない」「ブログ更新を勧められたが手が止まってしまった」「最新情報が1年以上前のままになっている」といった状況に陥る中小企業も多く見られます。

こうした“放置状態”は、訪問者にとって「この会社はちゃんと活動しているのだろうか」という不安を与えてしまい、信頼性を大きく損ないます。理想的なのは、専門知識がなくても社内で簡単に更新できる仕組みを構築すること。たとえばWordPressのようなCMSを導入し、社員でも手軽にお知らせやブログを更新できる体制にしておくことが有効です。

アクセス分析をせず改善ができない

どれだけ立派なホームページを作っても、効果を“見える化”しなければ意味がありません。「どのページが人気か」「どんな検索キーワードで訪問されているか」「何分くらい滞在しているか」「どのページから離脱しているか」といった情報は、Google AnalyticsやSearch Consoleなどのツールで確認できます。

ところが、アクセス解析を導入していても見方が分からず活用できていなかったり、導入すらしていなかったりする中小企業も少なくありません。数字を見ながら「何が効果的か」「どこを改善すべきか」を考え、定期的に内容を調整していくことが、ホームページの価値を最大化するカギになります。

競合や業界トレンドを意識しない落とし穴

「うちはうち、他社は他社」と考えるのは経営上では大切な視点かもしれませんが、ホームページ制作においては、競合他社の動向や業界トレンドを無視することは大きな損失になります。訪問者は複数のサイトを比較して判断するため、相対的に情報量が乏しい、または魅力が伝わらないサイトは見送られてしまう可能性が高いのです。

他社はどんな情報をどんな見せ方で掲載しているのか、自社に足りない要素は何かをリサーチしながら制作に取り組むことで、“選ばれるサイト”を目指すことができます。たとえば動画でサービスを紹介していたり、料金を明示していたり、実績を豊富に載せていたりするなど、業界標準以上の情報提供が今や当たり前になりつつあります。

おわりに

成果に直結するホームページを目指すために

中小企業がホームページを制作する際、「予算」「時間」「社内リソース」など、限られた条件の中で成果を求めるのは簡単ではありません。しかし、だからこそ事前の計画と運用体制の整備が重要です。

本稿で紹介したような“落とし穴”は、いずれも「知っていれば回避できた」ものばかりです。目的の明確化、制作会社との連携、スマホ対応やSEO、更新体制の構築、そして効果測定と改善の継続。これらを意識することで、限られた予算の中でもしっかり成果を出せるホームページを作ることが可能になります。

ホームページは、企業の“顔”であり“営業ツール”でもあります。見た目の華やかさに惑わされることなく、本質的な部分に目を向けることが、競合と差をつける第一歩になるはずです。

このコラムを書いた人

さぽたん

ホームページに関するお困りごと、

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください!